夏 · 2023/07/02

第1章 「藤原」の地名について 第1-1節 200年前の古地図 第1-2節 藤原神社にある「雷電様の水」と法音寺の由緒 第1-3節 「藤原」周辺の神社仏閣の由緒から 第1-4節 「藤原」周辺に来訪した「藤原家」の人々 第1-5節 「藤原」という地名の由来について 第1-6節 全国の「藤原」の由来について 第2章 「藤原」の地の利:「藤原」周辺の地形からの考察...

夏 · 2023/07/02

第1章 「藤原」の地名について 第1-1節 200年前の古地図 第1-2節 藤原神社にある「雷電様の水」と法音寺の由緒 第1-3節 「藤原」周辺の神社仏閣の由緒から 第1-4節 「藤原」周辺に来訪した「藤原家」の人々 第1-5節 「藤原」という地名の由来について 第1-6節 全国の「藤原」の由来について 第2章 「藤原」の地の利:「藤原」周辺の地形からの考察...

2023/07/01

第1章 「藤原」の地名について 第1-1節 200年前の古地図 第1-2節 藤原神社にある「雷電様の水」と法音寺の由緒 第1-3節 「藤原」周辺の神社仏閣の由緒から 第1-4節 「藤原」周辺に来訪した「藤原家」の人々 第1-5節 全国の「藤原」の由来について 第2章 「藤原」の地の利:「藤原」周辺の地形からの考察 第2-1節 魚の川の歴史 第2-2節...

夏 · 2023/06/30

新潟県南魚沼市「藤原」に妻の実家がある。 「藤原」は、下図にあるように越後三山(八海山、越後駒ヶ岳、中ノ岳)の山麓にある。鎮守の神様は藤原神社であり、ここには八海山からの湧水口のひとつである「雷電様の水」がこんこんと流れ出ている。この水は銘酒「八海山」に使われている。...

夏 · 2023/06/02

現在、家内の実家がある南魚沼市「藤原」の地名の由来を調べていくうちに、「新潟」という県名の由来に行きついた。 何年か前に新潟駅の土地の成り立ちを調べたことがあった。今回は682年(天武11年)頃に越国が越前国・越中国・越後国と分割され、越後国と呼ばれた地域全体が「潟」であったことを知った。その概要は、一般社団法人...

書き物 書き残す技術 · 2022/10/26

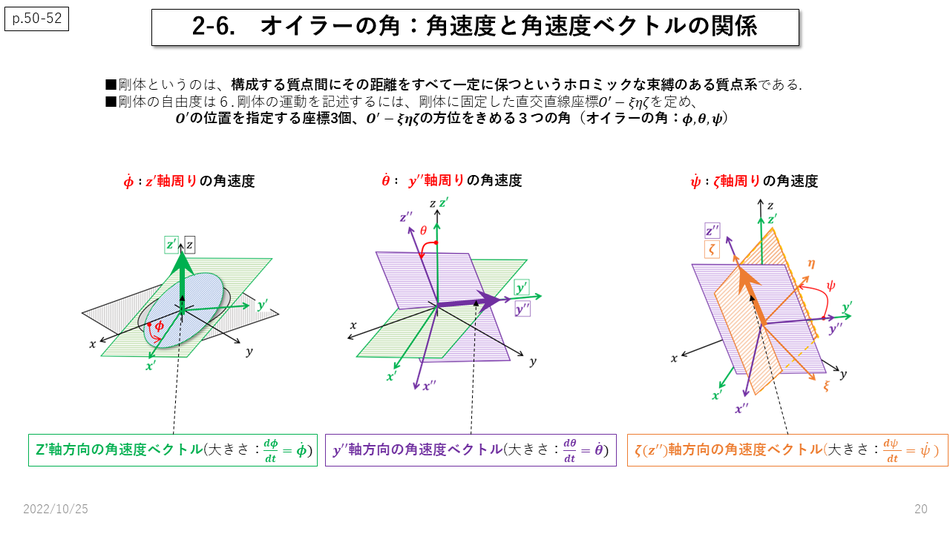

前回と同様に、第2章後半で悪戦苦闘したことを書き残す。 オイラー角は既に力学で修得したつもりでいた。しかし、回転座標系として3軸あるので、その軸の方向ごとに角速度ベクトルが定義され、それをデカルト座標軸上に変換する処理には最低1週間はかかってしまった。...